Der Walzer als Träger einer gesellschaftlichen Revolution

|

| Das Revolutionäre des Walzers bestand in der ekstatischen

Dynamik, welche alle Tänzer ohne Unterschied nach Rang und Stand im

Sog der drehend wirbelnden Masse fortriß. Die Durchsetzung des Walzers

als Modetanz an den Höfen Europas demonstrierte die zunehmend brüchiger

werdende Machtposition traditioneller Herrschaftsschichten. Im Medium des

Tanzes kündigte sich für das Bürgertum und den "vierten

Stand" eine gesellschaftliche Entwicklung an, die politisch noch erkämpft

werden mußte. Der Walzer wurde zum Inbegriff der Revolution und das

Symbol des bürgerlichen Prinzips der "égalité". |

| Der Walzer erforderte außerdem eine enge Tanzhaltung.

Zum erstenmal in der Geschichte des europäischen Gesellschaftstanzes

standen sich Mann und Frau eng gegenüber, umfaßten einander

und drehten sich im ununterbrochenen Wirbel in einen tranceähnlichen

Zustand. Diese als unmoralisch angeprangerte Tanzhaltung bedeutete eine

sexuelle Revolution im Tanz. |

|

Das Ausmaß dieser kulturellen Umwälzung kann erst gänzlich

in Gegenüberstellung des Walzers mit dem höfischen Modetanz,

dem Menuett, verstanden werden, das vor dem Siegeszug des Walzers die Welt

des Tanzes seit dem 17. Jahrhundert beherrschte. Mit dem Menuett und seinen

höchst komplizierten, detailreichen Figur- und Schrittfolgen war die

Trennung zwischen Gesellschaftstanz und den ursprünglicheren Volkstänzen

gänzlich vollzogen, die kulturelle Kluft zwischen den sozialen Klassen

unüberbrückbar. |

Zum Wesen des Menuetts gehören eine strenge Formation

von Tänzern, die den kustvollen Tanz in gemessenen Schritten auf exakten

geometrischen Linien ausführen, aber ebenso ein Publikum, auf das

der Tanz ausgerichtet ist. Wer in welcher Reihenfolge zum Tanz einzog,

war von größter Bedeutung. In der ausgeklügelten Ordnung

und abstrakten Uniformität der Tänzer ist der soziale Status

ausschlaggebend für die Aufstellung im Tanz; die hierarchische Gesellschaftsordnung

wird im Tanz demonstriert.

|

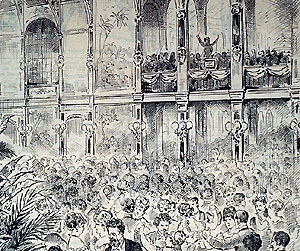

| Ganz anders ist es nun im Walzer, durch den erstmals in der europäischen

Geschichte des Tanzes große Massen von freitanzenden Paaren entstehen;

die Betonung liegt nicht auf Uniformität, sondern im individuellen

Ausdruck. Kompliziert zu lernende Abfolgen des Menuetts ohne Freiraum für

persönliche Ausformung werden durch wenige Grundschritte des Walzers

ersetzt, die dem eigenen Temperament Spielraum lassen. |

|

Die Tänzer legen beim Eintritt in eine tanzende Menge

ihre soziale Rolle ab, es zählt nur die individuelle Leistung und

Begeisterung im Tanz und nicht der Status in der Gesellschaft außerhalb

des Ballsaals. Der Walzer ist kein Abbild einer existierenden sozialen

Ordnung, noch enthält er wie seine Vorläufer narrative Momente,

er ist als Tanz absolut wie die Kreisform an sich.

|

In dieser Absolutheit als Tanz lag vielleicht auch die

Fähigkeit des Walzers letztlich alle sozialen Schichten gleichermaßen

zu erfassen. Gleichzeitig wird dieses Phänomen von den geistigen und

kulturellen Umwälzungen seit der Französischen Revolution getragen.

In der Kunst kommt es zu einer immer stärkeren Loslösung von

den traditionellen Auftraggebern, ein Kunstmarkt mit den Komponenten "freier

Künstler" und "allgemeiner Geschmack" lösen die

Abhängigkeit von Hof und Kirche. Der "individuelle Stil",

Emotionalismus und die romantische Zuwendung zur übergeordneten Macht

der Natur demonstrierten zunächst die intellektuelle Unabhängigkeit

der Mittelschicht, führten aber weiter zu einem sensiblen Kult des

Individualismus, dem sich ebenso die Oberschicht anschließen konnte.

Der Walzer bot in seiner stürmischen Aufgabe aller Konventionen, dem

Eintauchen in eine wogende Masse die Möglichkeit den neuen Individualismus

aktiv zu leben. Die doppelte Spiralbewegung, die Drehung um die eigene

Achse beim gleichzeitigen Beschreiben eines großen Kreises gleicht

den kosmischen Bahnen der Planeten, im Tanz wird der Mensch ein bewegter

Teil des Universums.

|

[ Zurück ] |

[ Startseite ] |

[ Weiter ]

|