Bild a)

|

Bild b)

|

Bild c)

|

Bild d)

| |

Die folgenden vier Abbildungen zeigen Ausschnitte aus

Handschriften des 12.-15. Jhs., anhand derer die

verschiedenen Notationsarten gezeigt werden sollen:

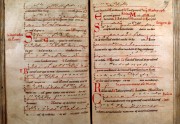

a)

Das erste Beispiel stammt aus dem Graduale des

Antiphonars von St. Peter (um 1160 in Salzburg

entstanden). Die Neumen wurden ohne Linien oberhalb des

Textes eingetragen.

b) Die Handschrift Graz Codex 807

wurde um 1160 in St. Nikolai/Passau angefertigt. Sie

stellt eine der wichtigsten Choralquellen, insbesondere

für den sog. Germanischen Choraldialekt dar. Diese

Bezeichnung wurde für gewisse charakteristische

Abweichungen vom römischen Choral eingeführt,

die nach 1100 von süddeutschen Klöstern

ausgehend, in Mitteleuropa eine starke Verbreitung

fanden. Für die Fixierung wurden Metzer Neumen auf

vier geritzte Linien aufgetragen, wobei die f-Linie rot

und die c-Linie gelb gefärbt wurden.

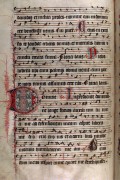

c) Für

Codex 29 der Universitätsbibliothek Graz verwendete

der Schreiber Friedrich Rosula die Quadratnotation. Der

Codex wurde um 1345 in St. Lambrecht hergestellt. Die

Abbildung zeigt das Christ schepfer alles des da

ist, eine mittelhochdeutsche Übersetzung des

lateinischen Hymnus Rex Christe, der hier nur mit

Text- und Notenmarken, wohingegen die mittelhochdeutsche

Interpolation durchgehend mit schönen Quadratnoten

versehen ist. Die Melodie ist hier bis auf wenige

textbedingte Änderungen dieselbe wie im Choral, der

Text stellt jedoch nur eine beiläufige

Übersetzung dar.

d) Diese Abbildung zeigt Codex 9 der

Universitätsbibliothek Graz, ein Graduale Cisterciense, das wahrscheinlich

in, jedenfalls für Neuberg an der Mürz geschrieben worden ist. Es stammt

aus der 1. Hälfte des 15. Jhs. und verwendet die sogenannte

Hufnagelnotation (= gotische Choralnoten). Die Unterstimme ist dem Choral

entnommen, die obere hingegen neu hinzukomponiert, beide aber sind mit

einem Tropus (d. h. dem Gesang wurde ein Text unterlegt) ausgestattet. (E.

Stadler)<

/P>

|