Bild a)

|

Bild b)

|

Bild c)

|

Bild d)

|

Bild e)

|

Bild f)

| |

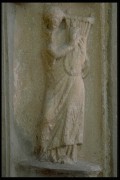

Die Abbildungen a-f zeigen Herkules und Orpheus,

tanzende Knaben, eine Mänade und eine Muse, die zum Teil auch

Musikinstrumente halten. Die gezeigten Darstellungen stehen in enger

Verbindung mit dem Dyonisos-Kult: Der Tanz soll zur Ekstase (=

Weltentrückung)

führen, womit erklärbar ist, warum diese

Figuren so häufig für Grabreliefs verwendet

wurden. Hier hat sich eine Wandlung vom

Ekstatisch-Orgiastischen zu bestimmten

Jenseits-Vorstellungen vollzogen. Die Abbildungen im

einzelnen:

a) Herkules wird hier als Führer der Musen

dargestellt (Herkules musarum) - Kraft und Schönheit

verbindend. Der Reliefstein aus weißem Marmor wurde

wahrscheinlich bei einem Grabmal verwendet (2. Jh. n.

Chr.) und befindet sich heute auf Schloß Seggau.

b) Die Abbildung zeigt einen tanzenden und den Aulos (=

Doppelrohrblasinstrument) spielenden Satyr auf einem

reliefierten Marmorblock auf Schloß Seggau (2.-4.

Jh. n. Chr.).

c) Ebenfalls auf Schloß Seggau befindet sich ein

Relief, das eine tanzende Mänade mit Tympanon (=

eine Rahmentrommel) darstellt (2.-4. Jh. n. Chr.).

d) Das Relief der Muse des Saitenspiels befindet sich

ebenfalls in der Kirche St. Johann bei Herberstein (3.

Jh. n. Chr.).

e) Dieser tanzende Knabe stammt ursprünglich aus

dem Eckstück eines römischen Grabdenkmals und

ist heute in der Außenmauer der Kirche St. Johann

bei Herberstein eingemauert.

f) Die Großreliefplatte mit dem sogenannten Ennser

Orpheus wurde um 400 einem römischen Grab entnommen und bei einem

frühchristlichen Steinkistengrab als Deckel wiederverwendet, wobei das

Relief sich auf der Innenseite befand, die Hoffnung auf Vergebung der

Sünden durch die Macht der Musik widerspiegelnd. (E. Stadler)

|